2008年10月30日

世界には知らぬ面白いもんがいっぱい!

Fadillah Merican et al., Voices of Many Worlds. Selangor: Federal Publishing, 2004.

世界にはまだ見ぬ面白いもんがいっぱいあります。

上の写真の本もまさにそれを紹介してくれます。

マレーシア英語文学に関する研究書なのですが、そこまで学術がちがちな読みづらい著書ではなく、序論で述べられているとおり、「この分野の研究になじみのない人から、より高度なレベルでの探求者」(※1)に向けて、対象を広く設定しているので、情報量は頁数にしては非常に豊富であるとともに読みやすい!

残念なのは日本では入手不可能ということでしょうか。現地に行かなければまず買えません。

これから徐々にマレーシアをはじめとした英語文学を紹介していきたいのですが、いかんせん日本語訳が出ていないから英語に抵抗のない非常に限られた層のみにしか届きません。いま翻訳を進めていこうと目論んでいますが、研究とうまくマネージメントしていかねばなりません。

そのうち文学雑誌でマレーシアの英語文学が掲載されてたら、その訳者はおそらく僕です(笑)

まぁ、そんな風になったらいいなぁと最近おもってます(楽観的且つ希望的観測)

2008年10月29日

で、僕の日本語は如何なるものか

最近翻訳の仕事をぼちぼち頂くのと、同時に学部生時代の恩師に再び翻訳の稽古をつけてもらっています。にとろです。

普段研究をする際、分野柄、資料の90%は英語。その中に、マレー語が混じったり、理論系の文献の邦訳を読みます。

PhDを海外で取得することを考えている僕は勿論修士論文も英語で書くので、今まであまり日本語を書くことのトレーニングをほとんど積まずにここまできてしまいました。学部生の時の卒業論文はなんとなく日本語で書いてみたけれど、アカデミック・ライティングを英語で、ネイティブから習った僕の日本語論文はそれはもうひどいもんでした(英語でもそんなきれいには書けてないけれどね)。

そして、改めて最近英語から日本語に言語を変換するという作業をするにつれて、自分の日本語がいかにつたないものであるかを知りました。そんなにきれいな日本語を喋る人間ではないことは自覚していましたが、いや、それにしても酷い。

勿論英語を読み、理解すること事体にそんな時間はかからないし、読んだことをぱっと要約せよ(英語でね)といわれたらいとも簡単にできます。あとは頭の中にストックされている情報をなんとなく翻訳すればいいだけ。

が

これが難しい。

できんのです。英語から「理解可能な」日本語にするのにはただ異言語の翻訳作業だけでなく、むしろ与えられたシニフィエの再構築が必要になってきます。と、僕は思ってます。つまり、一度インプットした言語を違う言葉に置き換えるだけではなく、それをまた違う言語体系のもと意味の通る文章を作りあげることなのです、翻訳って。

だから、翻訳を作る際に必要なのはある程度の英語力は勿論ですが、それ以上に日本語力なんです。

いまさらそんなことに気づきました。

だから最近では翻訳文学ってのに興味を持って読んでいます。

『Monkey Bisuness』はあの有名な翻訳家、柴田元幸氏編集の雑誌です。翻訳の当て方の研究の為に毎号買っています。ただ、原書もっている訳ばかりじゃないので効率悪いですが、翻訳でも原書のよさを損なわず読者を楽しませてきた柴田氏の日本語力を吸収する意味でも買い続けます。

で、最後に、これはタイトルに惹かれて買った本

この人も平易な日本語ですごく魅力的な文を書く人ですね。

どこか鷺沢を読んでいるときのあのスカッとしたような感じがあるのは気のせいでしょうか。

まぁ、鷺沢の生前にも交流のあった方なのだそうだから、類友理論によればきっとなにかしら通じるものがあるのでしょう。

どちらも激お勧め本です!

普段研究をする際、分野柄、資料の90%は英語。その中に、マレー語が混じったり、理論系の文献の邦訳を読みます。

PhDを海外で取得することを考えている僕は勿論修士論文も英語で書くので、今まであまり日本語を書くことのトレーニングをほとんど積まずにここまできてしまいました。学部生の時の卒業論文はなんとなく日本語で書いてみたけれど、アカデミック・ライティングを英語で、ネイティブから習った僕の日本語論文はそれはもうひどいもんでした(英語でもそんなきれいには書けてないけれどね)。

そして、改めて最近英語から日本語に言語を変換するという作業をするにつれて、自分の日本語がいかにつたないものであるかを知りました。そんなにきれいな日本語を喋る人間ではないことは自覚していましたが、いや、それにしても酷い。

勿論英語を読み、理解すること事体にそんな時間はかからないし、読んだことをぱっと要約せよ(英語でね)といわれたらいとも簡単にできます。あとは頭の中にストックされている情報をなんとなく翻訳すればいいだけ。

が

これが難しい。

できんのです。英語から「理解可能な」日本語にするのにはただ異言語の翻訳作業だけでなく、むしろ与えられたシニフィエの再構築が必要になってきます。と、僕は思ってます。つまり、一度インプットした言語を違う言葉に置き換えるだけではなく、それをまた違う言語体系のもと意味の通る文章を作りあげることなのです、翻訳って。

だから、翻訳を作る際に必要なのはある程度の英語力は勿論ですが、それ以上に日本語力なんです。

いまさらそんなことに気づきました。

だから最近では翻訳文学ってのに興味を持って読んでいます。

『Monkey Bisuness』はあの有名な翻訳家、柴田元幸氏編集の雑誌です。翻訳の当て方の研究の為に毎号買っています。ただ、原書もっている訳ばかりじゃないので効率悪いですが、翻訳でも原書のよさを損なわず読者を楽しませてきた柴田氏の日本語力を吸収する意味でも買い続けます。

で、最後に、これはタイトルに惹かれて買った本

この人も平易な日本語ですごく魅力的な文を書く人ですね。

どこか鷺沢を読んでいるときのあのスカッとしたような感じがあるのは気のせいでしょうか。

まぁ、鷺沢の生前にも交流のあった方なのだそうだから、類友理論によればきっとなにかしら通じるものがあるのでしょう。

どちらも激お勧め本です!

Posted by D-Drops at

22:36

│Comments(0)

2008年10月27日

ここぞというときこそ

意外にやる気はでないもんです。

水曜日に多少踏ん張らなければいけない系の授業がありますが、まったくレジュメ推敲する気がおきません。

物事は概してそんなもんです。

そういえば、先日こんな本を購入しました。

ジョン・オカダ『ノー・ノー・ボーイ』中山容訳、晶文社、1979年。

原書はもっていたんですが、つい最近アマゾンのマーケットプレイスで見つけてしまったので即買い。

僕の購入したのが第六刷の版だから、結構でてる本なのに、全然知名度がありません。

アジア系アメリカ文学を扱う人には結構有名だとおもいますが、なかなか流行らんね。

テーマとしては、2世日系アメリカ人の心的葛藤を描いているもの(と僕は読んでいます)。

日本・アメリカ間でのアイデンティティの揺らぎ、戦争に行かなかった若者の疎外(感)、等非常に繊細なタッチで見事に描き出しています。

アメリカ文学の知識がなくとも全然楽しめます。図書館なんかには大抵入ってるとおもうので、是非読んでみてください。

英語が読める方は是非原文で。繊細な中にパワーを感じさせる良文です!

水曜日に多少踏ん張らなければいけない系の授業がありますが、まったくレジュメ推敲する気がおきません。

物事は概してそんなもんです。

そういえば、先日こんな本を購入しました。

ジョン・オカダ『ノー・ノー・ボーイ』中山容訳、晶文社、1979年。

原書はもっていたんですが、つい最近アマゾンのマーケットプレイスで見つけてしまったので即買い。

僕の購入したのが第六刷の版だから、結構でてる本なのに、全然知名度がありません。

アジア系アメリカ文学を扱う人には結構有名だとおもいますが、なかなか流行らんね。

テーマとしては、2世日系アメリカ人の心的葛藤を描いているもの(と僕は読んでいます)。

日本・アメリカ間でのアイデンティティの揺らぎ、戦争に行かなかった若者の疎外(感)、等非常に繊細なタッチで見事に描き出しています。

アメリカ文学の知識がなくとも全然楽しめます。図書館なんかには大抵入ってるとおもうので、是非読んでみてください。

英語が読める方は是非原文で。繊細な中にパワーを感じさせる良文です!

2008年10月27日

本当に・・・

恋しい、いとしのマレーシア。

最近マレーシアシックです。

特にこんな紀行文読んでるとたまりません。金子光晴はやはり詩人なだけあって文章がとても素敵です。

まさに魂の宿る文章といいますか。言霊ですね。

マレーシア渡航(気分は帰国)まであと半年弱ありますが、もうすでに待ちきれない状態。

前回の渡航の際は実現できなかったマレーシア路上、来年は実現できるのだろうか。

時間をみて、トライですね!

2008年10月25日

ありえない朝食

写真が手元にないのでのちのちアップします。

本日の朝食(今頃になってw)。

北海道産うにとたらこの海鮮丼。

ど~~ん、って感じでした。なんてゆうか、うにってこんな美味かったっけ(いや、いつも美味い美味いいって食ってるけど)って感じでした。

このありえない豪華さはすべて僕のおばあちゃまからのお土産のおかげです。北海道にいったお土産を現地から直送してくれました。一気にたべるのはもったいないかとも思ったんだけど、やっぱり鮮度が命の海鮮ですから思い切ってうに一パック使い切っちまいました。

食べ終わったあとはただ呆然と(午前5時まで論文読んでたってのも少しはある)ベッドの上に座りこみ、疲労で鈍くなった頭で宇宙的な思索に浸っていました。あやうく、宇宙の原理を悟ってしまうところでした。

うん。それくらい美味かった。

毎日ひたすら思索にふけって研究をして、たまにギターをもってなじみのライブバーで歌って、時々美味いものをくいながら酒(は毎日でもかまわない)の呑む。

僕がしたいのはこんな生活なんです。とりあえず今はそんな感じの生活をしています。

問題はいかに確たる決意をもってこれを維持していくかってことですね。まぁ、がんばりすぎたら本末転倒なので、東南アジアペースでまったり適当にやることとします。

Jumpa lagi!

2008年10月20日

新しい仲間が増えました

『リーダーズ英和辞典第2版』、研究社。

いわずと知れた名辞書ですが、今まで不思議と持っていませんでした。

OALDの時と同じなのですが、大体辞書を引くことが少なくなっていたので買うタイミングを逃していたんですね。

今回、本格的に出版を目指した翻訳を始める機会に恵まれた(出版できるかできないかはわかりませんが)のでこれを気に購入することを決意しました(購入資金はスポンサー(笑)から出ています。ありがとう、mum'n dad)。

実はこの辞書を使うの自体は初めてではない(研究室においてあるので)が、なんだかやはり自分の所有物として接する分にはまた感慨深いものがありますね。

そして一番いいのは、やっぱりこの辞書も紙媒体であるということ。もちろん、CD-ROMバージョンもありますが。

基本的に僕は紙媒体の辞書を使います。電子辞書はもってません。実は高校生の頃に買ってもらったものを大学の始めまで持っていましたが、寿命を迎えたのか、故障してからはずっと紙媒体の辞書をつかっています。

電子辞書は紙媒体に比べて構造的に「弱い」です。高所から落としたらまず間違いなく壊れるし、水にぬれても致命的です。紙辞書の場合、ぼろぼろになったり、濡れるとふやけたりするけれども、まずそれでコンテンツが利用できなくなることはない。電池が切れて情報を参照できなくなることもありません。

辞書にそんなタフネスは求められないと思われるでしょうが、実は結構重要です。

大切に持っていたとしても、落っことしたりするのは避けられないし、水害というのは日常生活の中で常にその危険性と隣り合わせていなければいけません。コーヒーやお茶、時には涎でさえ精密機器にとっては脅威的な存在です。

そして、そのようなタフネスに加えて紙辞書の利点はその「歴史の保存性」にあります。余白にメモをしたり、単語にマーキングをしたり、自分の使用歴というのが簡単にかつ確実に残せます。もちろん、電子辞書でもヒストリーやらなんやらという機能はありますが、さすがにそのコンテンツに書き込みを加えることはできません。言語というのはいとも簡単に消えたり出現したり、意味が変わったり、増えたりするものなので、コンテンツに後天的に書き込みことができる機能というのは非常に大事です。

時に電子辞書またはPCの辞書は引くときのスピードの速さに利点を持つといわれますが、辞書を引くという行為が身体化した人間にとってはいちいち文字をタイプしているよりもページをめくるほうが効率的ですし、実際にスピード的にも変わらないかもしくはむしろ早い場合すらあります。僕はそこまで早くないですが、中学生のころやたらめったら辞書を引くのが早い先生なんかがいました。どう考えてもデーターベースの辞書を引くのより早いと思います。

しかしながら、最終的になによりも僕の心をひきつけるのは、はやり紙媒体というアナログ(この使い方は正確には誤用ですが)性ですね。ぺらぺらめくって楽しむという、辞「書」ならではの機能を保持しているところがなによりもいいですね。

なんとなしにめくっているときにこそ、意外にもおもしろい言葉に出会うものです。

[frizzy→縮れ毛の]

うーむ。芸人の東野さんがよくこれをネタにしていましたね。

上記の語との関連で、

[frizzle→(肉などを)ジュージュー音をたてて揚げる、炒める、焼く]

これで朝ごはんを作ってほしいときに困りませんね。いや、別にほかの言葉でもいえるけど。

目的を持たずになんとなしに開いても楽しめるのが紙辞書のいいところではないでしょうか。

2008年10月18日

ジェンダー研究会

なるものに先ほどまで参加していました。

中国語の講座から研究会、後に研究の作業等、意外に土曜日は忙しいです。

研究は当たり前ですが、週7/7なのでいつもと変わらないですが、あまり授業等のない平日に比べて土日なんてのは意外に研究会や学会なんかが入っていたりしていて忙しい。というか、せわしない。

研究会は前のUCLA、UBC等そうそうたる大学からのゲストを招いての会に負けず劣らず刺激的で面白かったです。

前回の場合は全体が英語で進行したこともあり、他の日本人参加者からの反応があまり出てこなかったので、その点だけ少し残念におもっていましたが、今回は質疑応答の時間にも非常に興味深い発議がでていたのでおもしろかったですね。

実は来週もこの系列の研究会があるのですが、来週は研究室のお隣の先輩が学会発表をするのでそれをみにいきたい・・。どのみち2:30まで中国語講座があるからそれとかぶっていたら先輩のは物理的にみにいけないけれど。

やっぱり人の発表を聴くのは大事ですね。

発表の内容からは勿論ですが、発表の仕方からも、学ぶことは多くあります。喋るスピード、レジュメの構成、声の大きさ(僕の場合は常に大きすぎないように注意が必要です)等々、内容以前に聞く人間のことを考えたことは意外に意識がまわりません。

何事も、相手の立場に立ってってのは大事ですね。

2008年10月18日

黒猫といえば、ジジ

うちの大学には猫がたくさんいます。購買の周りに生息していてお昼時には学生たちのお弁当をねだりにのそのそと現れています。

ほのぼのとする風景ですが、この猫たちの出現の歴史をたどると少し心がいたみます。

友人曰く、あの猫たちは以前大学の隣にあった喫茶店の店主が面倒をみていた猫たちだそうだ。

今その喫茶店があったところにあるのは、うちの大学の駐輪場。

せっかく作ったのに、「近隣住民の苦情」の結果現在使用不能になっているもったいないスペース。

駐輪場建設の際には、曰く、ゆるやかなプレッシャーのもと「円満に」交渉が進んだ、そんなスペース。

当時そこで面倒を見てもらっていた猫たちは置き去りにされ、しかたなしにお隣の大学へお引越し。

あぁ、彼らは難民、もとい難猫たちではないですか。ディアスポラですね。

なんとなく、座りながらカップめんを食っているところに現れた猫に、猫舌の黒猫に申し訳程度しか入っていない具を分け与えながら切ない気分になりながらそんなことを考えていました。

まぁ、正直な話、上記のストーリーは友人から伝え聞いたものだから全然信用はできないものだけれども、もしそれが現実から乖離した、いわゆるフィクションであったとしても切ない話ですね。飼い主は今どこに・・・?

2008年10月17日

ユニークなシステム

近年日本の大学の変化は目覚しい状況にある。学費値上げが全国的に起こっていたり、キャンパス内禁煙が非常に一方的なやり方で実行されたり、次々と新しい学科ができたり消えたり等々々。

そんな変化の中でも特に衝撃が強いのはやはり卒業条件でしょうか。

現在僕の所属する大学(院)のほとんどの学部で、卒業条件から卒業論文の提出が省かれています。ちなみに必須学部は僕の知る限り(古い情報ですよ)では文学部と理工学部のみです。勿論、他の学部でも所属ゼミの教員によって非公式に必須とするところもあると思いますが、制度的なものとしては上記2学部が卒業論文(研究)提出必須です。

お昼の時間だけ入っているアルバイトの最中に偶然友人がお客さんとやってきたので話した際に聞きましたが、今その卒論で苦しんでいるそうです。12月19日が提出日(らしい)なので、そろそろ文学部生たちはあせってくる時期でしょう。去年の僕に緊張感はまったくなかったけれども(なにせ就職活動っていう別のイベントがなかった分3回生の終わりからゆったりと準備できたしね)。

閑話休題。

で、そのときにきいて驚いたのが、なんと文学部生の中でも卒業「論文」提出必須ではない生徒も中にはいるそうです。(先ほどわかったのですが、それは院生も同じそうです。)なんでも、卒業論文の代わりに、卒業「製作」でもいいそう。いってみれば、小説だとか、映画だとかでもいいそう。ただ、専攻によるみたいですけどね。

いいなぁ、と思うと同時にいいのかなぁと思います。

卒業論文を経験した人間としては、やっぱりあの学術論文の「出産」(象徴的な意味です、勿論)という体験は悪くないと思うからです。勿論しんどいっちゃあしんどいですが、知ることの喜びだとか書くことのカタルシスを見出すことができるし、4年間研究してきたことが形になって残るわけですから。もちろん、それはずっと自分の恥ずかしい一点として機能する場合もあるわけですが(僕はその類です)。

きっと苦労して書いた人間はそれがいい思い出としてのこるんではないでしょうか。僕がそうであったように。だからこそ今もなお年中その苦しみと付き合わなければいけないとこにいるわけですし。

焦っている学部生たちを見ると、懐かしいなぁと思うと同時に、そろそろ修士論文の準備を進めなくてはならないことを再認させられます。そして特に僕の場合は博士論文についての展望もそろそろ決めておかなくてはいけないわけで。

それが自分の嫌いなとではないのが唯一の救いです。

そんな変化の中でも特に衝撃が強いのはやはり卒業条件でしょうか。

現在僕の所属する大学(院)のほとんどの学部で、卒業条件から卒業論文の提出が省かれています。ちなみに必須学部は僕の知る限り(古い情報ですよ)では文学部と理工学部のみです。勿論、他の学部でも所属ゼミの教員によって非公式に必須とするところもあると思いますが、制度的なものとしては上記2学部が卒業論文(研究)提出必須です。

お昼の時間だけ入っているアルバイトの最中に偶然友人がお客さんとやってきたので話した際に聞きましたが、今その卒論で苦しんでいるそうです。12月19日が提出日(らしい)なので、そろそろ文学部生たちはあせってくる時期でしょう。去年の僕に緊張感はまったくなかったけれども(なにせ就職活動っていう別のイベントがなかった分3回生の終わりからゆったりと準備できたしね)。

閑話休題。

で、そのときにきいて驚いたのが、なんと文学部生の中でも卒業「論文」提出必須ではない生徒も中にはいるそうです。(先ほどわかったのですが、それは院生も同じそうです。)なんでも、卒業論文の代わりに、卒業「製作」でもいいそう。いってみれば、小説だとか、映画だとかでもいいそう。ただ、専攻によるみたいですけどね。

いいなぁ、と思うと同時にいいのかなぁと思います。

卒業論文を経験した人間としては、やっぱりあの学術論文の「出産」(象徴的な意味です、勿論)という体験は悪くないと思うからです。勿論しんどいっちゃあしんどいですが、知ることの喜びだとか書くことのカタルシスを見出すことができるし、4年間研究してきたことが形になって残るわけですから。もちろん、それはずっと自分の恥ずかしい一点として機能する場合もあるわけですが(僕はその類です)。

きっと苦労して書いた人間はそれがいい思い出としてのこるんではないでしょうか。僕がそうであったように。だからこそ今もなお年中その苦しみと付き合わなければいけないとこにいるわけですし。

焦っている学部生たちを見ると、懐かしいなぁと思うと同時に、そろそろ修士論文の準備を進めなくてはならないことを再認させられます。そして特に僕の場合は博士論文についての展望もそろそろ決めておかなくてはいけないわけで。

それが自分の嫌いなとではないのが唯一の救いです。

Posted by D-Drops at

15:16

│Comments(0)

2008年10月14日

次への一歩

先ほど学校で面接を受けてきました。来年の交換留学の二次試験です。面接官は2名で、どちらも初対面ではないけれど、さほど話したことはない。(片方は僕の学問の師匠の宿敵!)

いや、お二人ともいい方でしたよ。面接というか、親身になってご相談って感じですね。

面接は英語と日本語で行われ、志望動機、研究プラン、言語運用能力等々、まぁ一般的なことをほとんど余すことなくカバーしていました。本当はもっと研究のこととかきいてきてほしかったんだけどな。(二人とも英米、英語〔主に豪〕文学が専門なんだし)

面接を通して、「まぁ、あんま言うことないわね」と評価をもらって帰ってきました。

また一歩来年に近づきました。何もしなくとも時は過ぎますが、それでは自分の指向する先にたどり着くことはできません。ただ超然と時の流れに身を任せ、その結果訪れる未来が自分の指向するものならば話は別ですが。(とはいっても、本当に何もしないことってのは案外難しいものですが)

「先」に近づいていくのはエキサイティングで楽しいですが、やはり時にセンチメンタルにたった今過ぎ去った過去を思うこともありますよね。っていうアフォリズム。

さぁさ、真面目に研究しよ。

いや、お二人ともいい方でしたよ。面接というか、親身になってご相談って感じですね。

面接は英語と日本語で行われ、志望動機、研究プラン、言語運用能力等々、まぁ一般的なことをほとんど余すことなくカバーしていました。本当はもっと研究のこととかきいてきてほしかったんだけどな。(二人とも英米、英語〔主に豪〕文学が専門なんだし)

面接を通して、「まぁ、あんま言うことないわね」と評価をもらって帰ってきました。

また一歩来年に近づきました。何もしなくとも時は過ぎますが、それでは自分の指向する先にたどり着くことはできません。ただ超然と時の流れに身を任せ、その結果訪れる未来が自分の指向するものならば話は別ですが。(とはいっても、本当に何もしないことってのは案外難しいものですが)

「先」に近づいていくのはエキサイティングで楽しいですが、やはり時にセンチメンタルにたった今過ぎ去った過去を思うこともありますよね。っていうアフォリズム。

さぁさ、真面目に研究しよ。

2008年10月12日

歌は言葉であるか。

私たち人間は大抵の場合毎日言葉をしゃべります。コンビニで買い物をするとき、友達への挨拶、世間話、blah blah blah.

そういった、いわゆる話し言葉に対して、私たちがこれまたほぼ毎日使うような言葉に書き言葉があります。まぁ、音声を媒介しているか、文字を媒介しているかという部分では違いますが、両方の言葉共、明白に意図することを伝えんとする(overtである)部分では共通しているでしょう。もちろん、これは皮肉や嫌味などは抜いて考えていますが。

しかし、この皮肉や嫌味、一見文字を媒介とした、明白に意図を伝えんとする言葉と同じに見えるけれど、実は本当のところ標記された言葉が本来意味するところとは逆の意図を持っているような言葉、そんなものもあります(上記したことと対照させるならば、covertである言葉)。ジョークなんかも時にはそんな一面を見せてくれますね。まぁ、それもある意味では皮肉や嫌味に編入して考えることができるでしょうが。

では、ほかにはどのようなものがあるでしょうか。

そう、例えば、詩があります。

詩的な言葉とは大体どこの国でもちんぷんかんぷんなものが多いです。そう、僕の言語理解能力が低いかどうかは別として。英語でもドイツ語でもマレー語でも中国語でも。特に作者独特の宇宙観や自然観みたいなものをうたった詩というのはその陶酔した感覚に自分も溶け込んでいかない限り、理解は非常に難しい。極めて一般的なテーマ、例えば、ノスタルジックな、子供時代の回想。母親が髪を梳く様子なんかをうたったリー・ヤン・リー(Li-Young Lee)の作品なんかもその例と言えるんではないでしょうか。詳述はしないとして。とにかく、その詩がうたう風景に溶け込まなければかなり理解するのが難しい。と、そのような意味において詩もまたcovertな言葉の一種であるといえます。

さぁ、やっと標記のテーマにたどり着きそうです。歌は言葉であるか。

インストゥルメンタルは少々違う語り口でアプローチしなければならないかと思うのでここでは歌詞を持つ歌のみを取り上げますが、歌もやはり上記してきたことと関連付けて考えるのならばやはり言葉といえるでしょう。そもそも歌詞はまた詩であるともいえるからです。合唱なんかでは実際の詩人の作品に音楽家が歌をつけて合唱曲になるということがかなり多く行われています。信長貴富さんの書かれた非常に素晴らしい男性合唱曲集の『新しい歌』中の一曲、「鎮魂歌へのリクエスト」は僕の大好きな詩人ラングストン・ヒューズ(Langston Huges)の詩に音を乗せたものですしね。

閑話休題

そう、歌も言葉なんです。聴いて癒されて、時には泣いて。耳から入ってくるものだけれども確かに私たちに語りかけてくる言葉。その意味は聴く人によってばらばらに解釈されえるんだろうけれども(素晴らしい歌は概してそういうものだと思いますが)。

なんでこんなこと長ったらしく書いたのか。

そこで一番上にのっけた写真です。エドワード・ホールの『沈黙の言葉』(写真の本は原書のThe Silent Language)を呼んでいてふとそんな気分になったから。というか、呼んでたら疲れちゃって違うことしたくなっちゃったのね。

そう、そんなこんなで僕が音楽やんのもそこそこに動機付けられたことなんだと勝手に納得したりして。

さて、続き読まなきゃね。

2008年10月12日

朝っぱらから

贅沢に明太子ご飯。

贅沢に明太子ご飯。「からか」って商品なんだけれど、旨い。実に旨い。

僕は信じられないくらいの辛党なので、大抵スーパーなんかで購入する辛子明太子には満足できないのですが、コイツは美味しい!

タマランっすわ。

九州限定らしいので簡単に手に入れられないのが残念ですが、もし九州に行かれる予定のある方は、要チェックですよ!

2008年10月12日

SX-150ってオモロイ

学研から出版されている『大人の科学』の付録です。

学研から出版されている『大人の科学』の付録です。 密かにアナログシンセを自作してやろうと目論んでいる僕としてはいい勉強になります。

キーボードでなく赤い棒の金属部分と本体のカーボンプレートを接触させることにより発音します。

なんか新鮮さがあっていいなぁ。3000円ソコソコでアナログシンセが手に入るんだものね。買いですよ!エフェクターとかいろいろかませて遊んでみよう。

2008年10月11日

力の源

やはり飯でしょう。

よく女の子たちは全然太ってもないのに、ダイエットするって断食したりしますが、ありゃあやっぱよくないですよ。

飯をくわにゃあ人は生きてゆけぬ。

そもそもdietってのは食べ物それ自体を意味していたのに、いつの間にか食べ物の制限を意味する言葉になってしまっている。Oxford Advanced Learners Dictionaryにも前者後者の意味がのってます。この意味って英米が先に使用し始めたのかな。まぁいいや。

女性の皆さん、飯はしっかり食いましょう。

写真は将陽の唐揚げセット。ボリューム、味、僕は京都のラーメン屋さんの中でここが一番好きです。

あぁ、美味であった。

2008年10月11日

2008年10月10日

着うた配信!!

待ちに待ったこのときが!!

ついに着うた配信が開始されます。

今回着うたになったのは、

『D-Drops』

『No_Title』

の2曲です。是非チェックしてみてください!

最近レコーディングも路上もできていない状態でたるんでいた気持ちに活が入りました!

最近またぼちぼちアイデアがたまってきたのでそろそろ新曲を書いていきたいとおもいます。

乞うご期待。

ついに着うた配信が開始されます。

今回着うたになったのは、

『D-Drops』

『No_Title』

の2曲です。是非チェックしてみてください!

最近レコーディングも路上もできていない状態でたるんでいた気持ちに活が入りました!

最近またぼちぼちアイデアがたまってきたのでそろそろ新曲を書いていきたいとおもいます。

乞うご期待。

2008年10月08日

僕の便利グッズ

思ったより早い時間に帰ってきて研究室に出勤する前にまったりする時間がありました。

思ったより早い時間に帰ってきて研究室に出勤する前にまったりする時間がありました。 本日のフィールドの状況はあまりよくありませんでした。昨日の雨の影響で岩場が濡れてグリップがよくありませんでした。

久しぶりなこともあって何回も足をついてしまいました。修行が足りん。

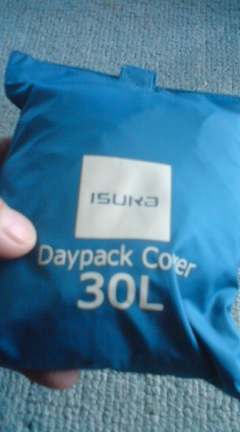

写真はデイパックカバー。

まぁザックを雨等水滴から守るグッズです。

本来アウトドア用途での使用を指向したものですが、雨の日の自転車での移動に最適。

傘をさしての運転は危ないですしね。

カッパ、というかその働きをするものも共に買っておくと、更に楽しい自転車ライフがおくれます。

さぁ、出勤(笑)だ!

2008年10月08日

2008年10月05日

買わずにはいられない

反則やん?こんなん。

反則やん?こんなん。買わずにはいられんよ。

多分僕自信今すぐに禿げることはないだろうけれど、多くの男性に運命付けられた「ハゲ」ることへの指南書として、なかなか面白い。

そもそも将来禿げるであろう家系に生まれた僕はあがいても無駄な事を知っているし、足掻くこと事態自分の意志が自分以外の何者かに方向づけられたもののような気がするといった、極めてひねくれた性格なので、この本に目から鱗が落ちるほどインスパイアされはしなかったけれど、内容はかなり面白く感じました。

発想の仕方や世間に対する態度にはかなり好感が持てます。僕的に。

お勧めです!(今簡単に手に入るか入らないかは別として)

2008年10月05日

フレンドパーク

セルフ散髪も終了し、いい気分。風呂の排水口がつまったのをのぞけば(笑)

セルフ散髪も終了し、いい気分。風呂の排水口がつまったのをのぞけば(笑) あんなに短い毛でも詰まるのか?量か!?

まだ暫く髪の毛は頭皮にステイしてくれそうです。

とりあえず、排水口用洗剤買って研究室いきます。

直りますように

一か八か。なんてしっくりくる言葉なんだろう。

一か八か。なんてしっくりくる言葉なんだろう。  久しぶりに朝から山を攻めます。

久しぶりに朝から山を攻めます。